Растительные клетки

Растительные клетки

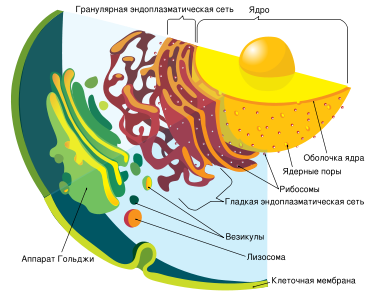

Растительные клетки содержат в себе все органеллы, которые находятся так же в животной клетке. Исключением есть центриоли. Но стоит заметить, что в растительной клетке есть такие структуры, которые характерны только ей.

Окружает растительную клетку плазматическая мембрана (плазмалемма), которая состоит из двух слоев липидов и встроенных в них молекул белков. Молекулы липидов имеют полярные гидрофильные «головки» и неполярные гидрофобные «хвосты». Такое строение обеспечивает избирательное проникновение веществ в середину клетки, а так же из нее. Клеточная стенка состоит из целлюлозы, целлюлозные клетки древесных растений пропитаны лигнином, что придает им дополнительную жесткость. Молекулы клеточной стенки собраны в пучки микрофибрилл, которые скручены в макро-фибриллы. Клеточная стенка позволяет поддерживать внутреннее давление - тургор.

Мембрана предохраняет клетки от разрыва, определяет ее форму, играет важную роль в транспорте воды и питательных веществ от клетки к клетке. Соседние клетки связаны друг с другом плазмодесмами, которые проходят через мелкие поры клеточных стенок.

мембрана

Цитопла́зма (от греч.

κύτος «клетка» и πλάσμα зд. «содержимое») —

внутренняя среда живой

клетки, ограниченная плазмолемой.

Включает в себя гиалоплазму — основное прозрачное вещество цитоплазмы,

в ней находятся клеточные компоненты — органеллы, а также

различные непостоянные структуры — включения. В состав цитоплазмы входят все

виды органических и неорганических веществ. В ней присутствуют также

нерастворимые отходы обменных процессов и запасные питательные вещества.

Основное вещество цитоплазмы — вода. Цитоплазма постоянно движется, перетекает внутри живой

клетки, перемещая вместе с собой различные вещества, включения и органоиды. Это

движение называется циклозом. В ней протекают все процессы обмена веществ. Способна к росту и

воспроизведению и при частичном удалении может восстановиться. Однако нормально

функционирует цитоплазма только в присутствии ядра. Без него долго существовать

цитоплазма не может, так же как и ядро без цитоплазмы. Важнейшая роль цитоплазмы заключается в объединении

всех клеточных структур и обеспечении их химического

взаимодействия.

Клеточные органеллы, находящиеся в цитоплазме

Вакуоль –

это органоид, ограниченный мембраной, а проще сказать - наполненный жидкостью

мембранный мешочек. В животных клетках могут наблюдаться небольшие вакуоли,

выполняющие фагоцитарную, пищеварительную, сократительную и другие функции.

Растительные клетки имеют одну большую центральную вакуоль. Одна из

важных функций растительных вакуолей - накопление ионов и поддержание

тургорного давления. Значить, вакуоль – это полость в цитоплазме, заполнена

клеточным соком и ограничена мембраной, это место запаса воды.

Пластиды – органеллы, свойственные только растительным клеткам. Они

окружены двойной мембраной,имеют в своём составе множество копий

кольцевой ДНК. По окраске и выполняемой

функции выделяют три основных типа пластид: хлоропласты, осуществляющие фотосинтез, хромопласты, окрашивающие отдельные части растений в

красные, оранжевые и жёлтые тона, и лейкопласты, приспособленные для хранения

питательных веществ: белков (протеинопласты), жиров (липидопласты) и крахмала (амилопласты).

Лейкопласты — неокрашенные пластиды, как правило, выполняют запасающую функцию. Лейкопласты высших растений могут превращаться в хлоропласты или хромопласты. Лейкопласты являются наиболее мелкими из всех типов пластид и не содержат пигментов. Это бесцветные пластиды. Чаще всего они имеют шаровидную, палочковидную или веретеновидную форму. Лейкопласты обычно группируются вокруг клеточного ядра. Они встречаются в клетках корней, корневищ и клубней, а также в семенах и других органах растений. Основной функцией лейкопластов является накопление питательных веществ — крахмала, белка и масла. Преобладающим типом лейкопластов являются амилопласты, т. е. накопители запасного крахмала. Другой тип лейкопластов — протеопласты — осуществляет синтез запасного белка (протеина), который накапливается в семенах многих растений. Существуют также элайопласты, в которых происходит накопление масла.

Хромопласты — (от хромо ... и греч. plastos - вылепленный), пластиды, растительных клеток; содержат пигменты, преимущественно каротиноиды, придающие красную, желтую или оранжевую окраску осенним листьям, многим сочным плодам, корням моркови. Окраска хромопластов связана с накоплением в них каротиноидов. Хромопласты определяют окраску осенних листьев, лепестков цветов, корнеплодов, созревших плодов.

Хлоропласты

— зеленые пластиды, встречаются в клетках растений и водорослей. Несут

в себе фотосинтезирующие пигменты — хлорофиллы,

а так же рибосомы, крахмальные зёрна, а также ферменты цикла Кальвина. Являются двумембранными органеллами.

Под двойной мембраной имеются тилакоиды

(мембранные образования, в которых находится электронтранспортная цепь

хлоропластов). Тилакоиды высших растений группируются в граны,

которые представляют собой стопки сплюснутых и тесно прижатых друг к другу

тилакоидов, имеющих форму дисков. Пространство между оболочкой хлоропласта и

тилакоидами называется стромой. В строме содержатся хлоропластные

молекулы РНК, ДНК, Имеют зелёную окраску у высших растений, харовых и зелёных

водорослей. Набор пигментов, участвующих в фотосинтезе (и, соответственно,

определяющих окраску хлоропласта) различен у представителей разных

таксономических отделов.

Хлоропласты

— зеленые пластиды, встречаются в клетках растений и водорослей. Несут

в себе фотосинтезирующие пигменты — хлорофиллы,

а так же рибосомы, крахмальные зёрна, а также ферменты цикла Кальвина. Являются двумембранными органеллами.

Под двойной мембраной имеются тилакоиды

(мембранные образования, в которых находится электронтранспортная цепь

хлоропластов). Тилакоиды высших растений группируются в граны,

которые представляют собой стопки сплюснутых и тесно прижатых друг к другу

тилакоидов, имеющих форму дисков. Пространство между оболочкой хлоропласта и

тилакоидами называется стромой. В строме содержатся хлоропластные

молекулы РНК, ДНК, Имеют зелёную окраску у высших растений, харовых и зелёных

водорослей. Набор пигментов, участвующих в фотосинтезе (и, соответственно,

определяющих окраску хлоропласта) различен у представителей разных

таксономических отделов.

Аппарат

Гольджи (комплекс Гольджи) - это

комплекс плоских полых цистерн и пузырьков, где синтезируются полисахариды,

входящие в состав клеточной стенки. Это мембранная структура эукариотической клетки,

органелла, в основном предназначенная для выведения веществ,

синтезированных в эндоплазматическом ретикулуме. Комплекс Гольджи был назван так в честь итальянского

учёного Камилло Гольджи,

впервые обнаружившего его в 1898 году.

Аппарат

Гольджи (комплекс Гольджи) - это

комплекс плоских полых цистерн и пузырьков, где синтезируются полисахариды,

входящие в состав клеточной стенки. Это мембранная структура эукариотической клетки,

органелла, в основном предназначенная для выведения веществ,

синтезированных в эндоплазматическом ретикулуме. Комплекс Гольджи был назван так в честь итальянского

учёного Камилло Гольджи,

впервые обнаружившего его в 1898 году.

Митохондрии

- (от греч. μίτος —

нить и χόνδρος — зёрнышко, крупинка) двухмембранные тельца, на

складках их внутренней мембраны - кристах - происходит окисление органических

веществ, а освободившаяся энергия используется для синтеза АТФ. Эти органеллы присутствуют

во многих эукариотических клетках и

являющаяся основным источником энергии, в основном запасаемой в молекулах (АТФ), для биохимических реакций, происходящих в

ней. Эффективность работы митохондрий очень высока. На фотографиях

митохондрий видно обилие внутренних мембран. Каждая

митохондрия окружена оболочкой, состоящей из двух мембран; между ними —

межмембранное пространство. Отграниченное внутренней мембраной пространство

называется матриксом. Кристы, в виде многочисленных гребневых складок, образует

мембрана. За счет них значительно увеличивается площадь поверхности мембраны. Наружная

мембрана митохондрий имеет маленькие отверстия, образованные специальными

белками, через которые могут проникать небольшие молекулы и ионы. Внутренняя мембрана таких отверстий не

имеет; на ней, на стороне, обращенной к матриксу, располагаются особые молекулы

АТФ-синтетазы, состоящие

из головки, ножки и основания. При прохождении через них протонов происходит синтез

АТФ. В основании частиц, заполняя собой всю толщу мембраны, располагаются

компоненты дыхательной цепи. Наружная и внутренняя мембраны в некоторых местах

соприкасаются, там находится специальный белок-рецептор, способствующий

транспорту митохондриальных белков, закодированных в ядре, в матрикс

митохондрии.

Гладкий

эндоплазматический ретикулум - место синтеза липидов.Шероховатый

эндоплазматический ретикулум связан с рибосомами, осуществляет синтез белков.

Лизосомы-

мембранные тельца, содержащие ферменты внутриклеточного пищеварения.

Переваривают вещества, избыточные органеллы (аутофагия) или целые клетки

(аутолиз).

Лизосомы-

мембранные тельца, содержащие ферменты внутриклеточного пищеварения.

Переваривают вещества, избыточные органеллы (аутофагия) или целые клетки

(аутолиз).

Ядро - имеется

в клетках всех эукариот за исключением эритроцитов млекопитающих. У некоторых

простейших имеются два ядра, но как правило, клетка содержит только одно ядро.

Ядро обычно принимает форму шара или яйца; по размерам (10–20 мкм) оно

является самой крупной из органелл. Ядро отграничено от цитоплазмы ядерной оболочкой, которая состоит из двух мембран:

наружной и внутренней, имеющих такое же строение, как и плазматическая

мембрана. Между ними находится узкое пространство, заполненное полужидким

веществом. Через множество пор в ядерной оболочке осуществляется обмен веществ

между ядром и цитоплазмой (в частности, выход и-РНК в

цитоплазму). Внешняя мембрана часто бывает усеяна рибосомами,

синтезирующими белок.

Ядро - имеется

в клетках всех эукариот за исключением эритроцитов млекопитающих. У некоторых

простейших имеются два ядра, но как правило, клетка содержит только одно ядро.

Ядро обычно принимает форму шара или яйца; по размерам (10–20 мкм) оно

является самой крупной из органелл. Ядро отграничено от цитоплазмы ядерной оболочкой, которая состоит из двух мембран:

наружной и внутренней, имеющих такое же строение, как и плазматическая

мембрана. Между ними находится узкое пространство, заполненное полужидким

веществом. Через множество пор в ядерной оболочке осуществляется обмен веществ

между ядром и цитоплазмой (в частности, выход и-РНК в

цитоплазму). Внешняя мембрана часто бывает усеяна рибосомами,

синтезирующими белок.

Под ядерной оболочкой находится кариоплазма (ядерный сок), в которую поступают

вещества из цитоплазмы. Кариоплазма содержит хроматин – вещество, несущее ДНК, и ядрышки. Ядрышко – это округлая структура внутри

ядра, в которой происходит формирование рибосом.

Совокупность хромосом, содержащихся в хроматине, называют хромосомным набором. Число хромосом в соматических клетках диплоидное (2n), в отличие от половых клеток, имеющих гаплоидный набор хромосом (n).

Важнейшей функцией ядра является сохранение генетической

информации. При делении клетки ядро также делится надвое, а находящаяся в нём

ДНК копируется (реплицируется). Благодаря этому у всех дочерних клеток также

имеются ядра.

Ядрышко

- место синтеза молекул т-РНК, р-РНК и рибосомных субъединиц. Хроматин содержит

кодированную информацию для синтеза белка в клетке. Во время деления

наследственный материал представлен хромосомами.

Плазмодесмы

(поры) - мельчайшие цитоплазматические каналы, пронизывающие клеточные

стенки и объединяющие соседние клетки.

Микротрубочки

состоят из белка тубулина и расположены около плазматической мембраны. Они

участвуют в перемещении органелл в цитоплазме, во время деления клетки

формируют веретено деления.

ВЫВОДЫ:

Важные

процессы и свойства клетки:

1.

запасание и преобразование

энергии, обеспечивается хлоропластами и митохондриями;

2.

синтез молекул, которые принимают

участие в строении важных клеточных структур;

3.

деление свойство самой клетки, а

так же ее составным частям, таким как: ядро, хлоропласты, митохондрии;

4.

дифференциация, то есть

разнообразие, что позволяет ей организовываться в ткани;

5.

раздражимость, формой проявления

которой является движении ее содержимого;